平成20年度の展覧会情報

東京学芸大学 日本画研究室 卒業・修了制作展 2009

平成21年2月28日(土)~3月8日(日

)

展示終了いたしました。ご来場ありがとうございました。

|

東京学芸大学日本画研究室で学んだ学部卒業生6人、院生4人による卒業制作展を、佐藤美術館において開催します。

私たち卒業生はこの研究室で自分の表現を求め、日々作品制作に取り組んできました。今回の展覧会は、その集大成になります。

卒業制作では自由制作に加え、古典模写とその表装すべてを自分たちの手によって行いました。

本展覧会では作品展示と並行して、表装の工程や基礎知識をわかりやすく紹介いたします。

また、銀箔を使った簡単な体験講座と、荒井経先生による講演会を企画しております。

皆様、ぜひご来場下さい。 |

|

|

|

▼出品作家:

平尾 真実(学部4年)

久保田 淳(学部4年)

冨田 一菜子(学部4年)

石井 槙(大学院2年)

包 図雅(大学院2年)

|

|

古川 聡子(学部4年)

駒形 寿子(学部4年)

来住 正美(学部4年)

土屋 由子(大学院2年)

劉 丹(大学院2年)

|

|

▼概 要

| 展覧会名: |

「東京学芸大学 日本画研究室 卒業・修了制作展2009」 |

| 会 期: |

平成21年2月28日(土)~3月8日(日) |

| 開館時間: |

午前10時より午後5時(金曜は午後7時まで)*入館は閉館の15分前 |

| 休館日: |

3月2日(月) |

| 入場料: |

無料 *付帯イベント参加も無料です。 |

| 展示内容: |

日本画及び模写~表装実習作品 |

主 催: |

東京学芸大学日本画研究室 http://www.u-gakugei.ac.jp/~araikei/nihonga/ |

協 力: |

財団法人佐藤国際文化育英財団・佐藤美術館 |

出展作品: |

30点 |

出品者: |

10名(学部卒業生6名/大学院修了生4名) |

| 施設概要: |

2階 ミュージアムショップ 情報コーナー

3階 展示室

4階 展示室 |

|

|

付帯イベント: |

(1) ワークショップ「日本画素材体験」

日時:3月1日(日)午前10時~午後3時

所要時間:約30分 *30分ごとに参加者の入れ替えをします。

会場:佐藤美術館 5階会議室

*参加無料、予約不要。当日会場にお集まりください。

内容:日本画に使われる銀箔などの箔素材を使った簡単な体験講座を行います。

道具・材料はこちらでご用意します。完成作品はお持ち帰りできます。 |

|

|

| |

(2) 講演会「日本画と教育・日本画の教育」

講師:荒井 経(東京学芸大学准教授)

日時:3月8日(日)午後2時より午後3時

会場:佐藤美術館 5階会議室

*参加無料、予約不要。当日会場にお集まりください。 |

|

|

このページの先頭へ

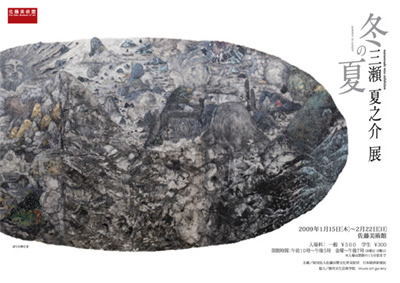

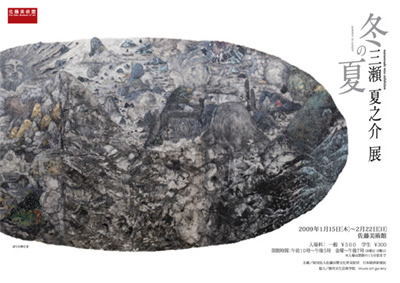

三瀬夏之介展

~冬の夏~

平成21年1月15日(木)~2月22日(日)

展示終了いたしました。ご来場ありがとうございました。

画像をクリックすると拡大画面がご覧になれます。 |

|

画像をクリックすると拡大画面がご覧になれます。 |

|

|

70年代生まれの日本画作家のなかで現在最も注目されている三瀬夏之介の個展を佐藤美術館において開催します。

三瀬は、奈良に生まれ奈良で育ちそして京都市立芸術大学及び大学院で学びました。2002年トリエンナーレ豊橋で大賞を受賞、その後は文化庁作品買上や国内外多数の展覧会への出品等、今や日本画の世界だけでなく美術界全体から注目される存在となりつつあります。そして一昨年は、一年間イタリア、フィレンツェに渡り、また昨年は大原美術館のアーティストインレジデンスに参加するなどその活動はますます幅を広げ且つ精力的になっています。

三瀬の作品の変遷は大きく分けて3つの段階を経て今日に至っています。先ず、錆(緑青)を表現素材として用いた作品、箔(金箔)を多用した風景(山など)。そして現在取り組んでいるのは墨を主に用いたモノクロームの大作です。和紙に描くということ、箔や墨を用いるということだけ取って見れば日本画と言えないことはありませんが、三瀬の作品はいわゆる既存の日本画のイメージとは大きくかけ離れています。

作品のモチーフは、日本の山々、聖堂などの西洋建築物からネッシー、大魔神、円盤に至るまでありとあらゆるものが対象となり更には描くだけにとどまらずコラージュを施されている作品もあります。また、大作は膨大な量のスケッチの切れ端を繋ぎ合わせるという作業の積み重ねからつくられます。それは、まさに自らの記憶の断片をひとつひとつ繋ぎ合わせ再構築するかのような精神作業を伴い、まさに圧巻としか言いようのない迫力で訴え見るものを魅了します。

本展は、三瀬のイタリアでの多くの思索そして帰国後の表現の蓄積からなる最近作を一挙に展示公開いたします。

いままで見たこともないような日本画、三瀬夏之介の表現世界をどうぞこの機会に是非ご覧下さい。

|

|

▼概 要

展覧会名: |

三瀬夏之介展 ~冬の夏~ |

会 期: |

平成21年1月15日(木)~2月22日(日) |

開館時間: |

午前10時~午後5時 金曜日~午後7時(入館は閉館の15分前まで) |

休館日: |

月曜日 |

入場料: |

一般:500円 学生:300円 |

主 催: |

財団法人佐藤国際文化育英財団

日本経済新聞社 |

協 力: |

大原美術館 imura art gallery 関西文化芸術学院 画廊宮坂 gallery

neutron |

|

▼出品概要

3階 |

|

無限連鎖する屏風に包まれる空間をつくりあげる

|

|

|

|

4階 |

|

アトリエ再現・小作品やイメージを刺激する小物を多数・廃材でつくったレリーフ状の作品・紙によるコラージュ・巨大な和紙作品(絵というよりは紙に包まれるような空間)

*全体的には暗い森のイメージ |

|

|

|

|

|

|

▼イベント1 |

|

トークショー 1月18日(日)午後3時~4時半

東京国立博物館絵画・彫刻室長の田沢裕賀氏をゲストに迎えてのトークショー。

近世日本美術の専門家が三瀬芸術をどう見るかが注目です。

|

|

|

|

▼イベント2 |

|

トークショー&ギャラリーツアー

1月31日(土)午後1時~4時

アートソムリエ山本冬彦氏をゲストに迎えてトークショーを行い、その後京橋のギャラリー椿で開催している山本氏の(三瀬作品を含む)コレクション展を作家、山本氏とともに巡ります。

スケジュール

午後1時~ 佐藤美術館にてトークショー

午後2時~ ギャラリー椿へ移動

午後3時~ ギャラリー椿「山本冬彦コレクション展」にてトークショー

午後4時~ 解散

|

|

|

|

|

|

|

▼イベント3 |

|

アーティストトーク・公開制作

2月7日(土)・8日(日)午後1時~2時半

作家が展示会場にて制作しながら作品について語ります。

*イベントの参加には展覧会の入場料が必要です。 |

|

三瀬夏之介展アルバイト募集

アルバイトの方には、受付・監視・ショップでの販売等をしていただく予定です。

一日三人程度を予定しております。条件は下記のとおりです。一日だけでもかまいません。

やってもいいと思う方は、メール又はFAXにて当館までご連絡下さい。

記 |

|

|

|

・日 程 |

|

1/15(木)~2/22(日)月曜休館 |

・勤務時間 |

|

午前10時~午後5時(金曜~午後7時) |

・仕事内容 |

|

受付・ショップの販売・展示室の監視等 |

・時 給 |

|

800円 交通費実費支給(但し一日1200円を上限とする)

*昼食1時間、3時に15分の休憩あり |

たくさんのご応募ありがとうございました。

定員に達しましたのでアルバイトの募集は締め切りました。 |

|

|

|

|

|

|

このページの先頭へ

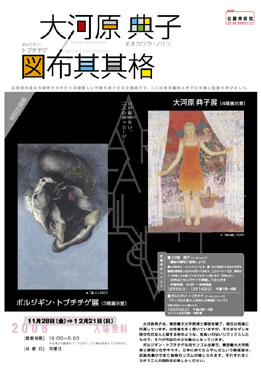

ボルジギン・トブチチゲ展

大河原 典子(おおかわら のりこ)展

平成20年11月28日(金)~12月21日(日)

展示終了いたしました。ご来場ありがとうございました。

|

佐藤美術館(佐藤国際文化育英財団)の奨学育英事業も早いもので18年が経過しました。その間、サポートした奨学生は280名を超え、現在美術の様々な分野で活躍しています。

本展は、今までの奨学生の中から当館学芸員が注目し今後の活躍を期待する作家を紹介するものです。今年は、ボルジギン・トブチチゲと大河原 典子の二名を個展形式で紹介致します。

ボルジギン・トブチチゲは内モンゴル出身で、第16期の奨学生。現在東京藝術大学大学院博士課程に在学中です。日本に来てから学んだという銅版画は、民族色豊かであり独特のリズムが感じられます。

一方、大河原 典子は第12期奨学生で、東京藝術大学大学院博士課程を修了、現在は院展に所属しています。女性像を多く描いていますが、そのまなざしは同世代の友人と接する時のような、気負いのないリラックスしたもので、それが作品の大きな魅力となっています。それぞれ全くちがう二人の個性をお楽しみください。 |

|

▼概 要

| 展覧会名: |

「ボルジギン・トブチチゲ展 大河原 典子(おおかわら のりこ)展」 |

| 会 期: |

平成20年(2008)11月28日(金)~12月21日(日) |

| 入場料: |

無料 |

| 休館日: |

月曜日 |

| 開館時間: |

午前10時~午後5時 *金曜は午後7時まで開館

(入館は閉館の15分前まで) |

| 出品作品: |

ボルジギン・トブチチゲ 版画17点

大河原 典子 日本画 15点 |

|

▼会期中のイベント *イベントは全て無料・予約不要

(1)ボルジギン・トブチチゲ

12月20日(土)アーティストトーク 午後2時~4時

「モンゴルの風土と自作との関連について」作家が自作について語ります。

|

|

| (2)大河原 典子

12月6日(土)・12月14日(日)ワークショップ 午後2時~4時

「墨絵の模写に挑戦しよう」

「墨に五彩あり」といわれています。墨一色で表現される色の世界を、簡単な模写をしながらのぞいてみます。このイベントでは、模写のこつや楽しさも感じていただきたいと思います(作家より)。

・材料はこちらですべて準備しております ・所要時間 30分~1時間程度 |

|

|

|

▼展示内容について(作者から)

3階展示室 ボルジギン・トブチチゲ展

開発や開墾によって、草原は砂漠化が急速に進む。その自然と共存していた遊牧文化も失われつつある。私にとって遊牧文化が消え去っていくことは、自分の姿が消えることと同じように感じられ、出身文化の衰退とその文化を育んだ自然の減退が、自分を「無い」ものの動きや声への表現を探求させるようになった。目に見えない「気」の動きは、子供の頃に、一緒に過した家畜の姿に入れ代わり、よりリアルに、心の動きにしたがって、様々な姿態を見せ、また新たな存在のあり方を予感させる。

動物は人間よりも自由な存在であり、素直なものだ。私の作品における動物は自然を体現するものだが、同時に、自然を超えた生き物、すなわち人間でもある。そして、自分でもある。

版のある部分がなくなることで成立する、腐蝕銅版画の言語によって、自分の心の動きをより素直に表現できればと考えている。

ボルジギン・トブチチゲ

|

|

4階展示室 大河原 典子展

「リアル」に。なにげない時間をすごしているとき、携帯やPCの液晶画面につい視線や思考を奪われる毎日です。でも私は、そんなもののない何千年の間、変わらずに喜び、悲しんでいきてきた人類の末裔で、何かに直に共鳴して、自分の身体に生まれたユレを、描くことの源泉として汲んでいたいです。

それから、絵が上手い人なんてはいてすてるほど世の中にいる上に、私は絵がうまくない。じゃあ私にできることって何かと考えてみました。スキなものを臆せずに描くことかなと今は思います。

でもまあ、現状でデジタルなしでは生きられなし、一人で描いているわけでもないし、いろんなものが入る大きな器としての「リアル」を求める旅です。千里の道も一歩からです。

大河原 典子 |

|

|

|

このページの先頭へ

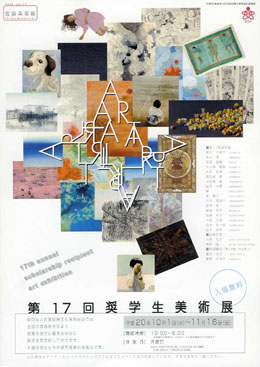

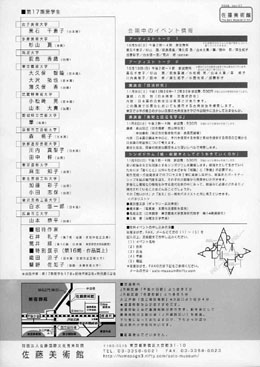

第17回奨学生美術展

平成20年10月1日(水)~11月16日(日)

展示終了いたしました。ご来場ありがとうございました。

|

佐藤国際文化育英財団では、全国の美術系大学より推薦を受けた優秀な学生に奨学金を支給しております。本展は第17期奨学生による研究発表展となります。12大学より選出された17期奨学生17名と招待作家2名(7期・10期)による絵画展をお楽しみください。(前回買上げ作品を併せて特別展示いたします)

会期中にはアーティストトークをはじめとする各種イベントを開催いたします。こちもお気軽にご参加ください。 |

▼出 品

●東京藝術大学

大久保 智睦(日本画)

大沢 拓也(日本画)

薄久保 香(油画)

●武蔵野美術大学

小松崎 晃(日本画)

山本 大貴(油画)

●多摩美術大学

杉山 潤(油画)

●女子美術大学

黒石 千恵子(日本画)

●愛知県立芸術大学

筆(版画)

●京都市立芸術大学

森 桃子(日本画)

●京都造形大学

川内 真梨子(日本画)

田中 幹(油画)

●筑波大学

荻島 香織(油画)

|

|

●東京造形大学

麻生 知子(油画)

●東北芸術工科大学

加藤 彩子(油画)

小田 志保(油画)

●金沢美術工芸大学

白水 悠一郎(日本画)

●広島市立大学

山本 恭平(油画)

●招待作家

石井 礼子(7期奨学生) 現在、新制作協会会員

荒井 経(10期奨学生) 現在、東京学芸大学准教授

●特別展示

織田 涼子(16回展買上) 京都市立芸術大学

鷲野 佐知子(16回展買上)多摩美術大学

|

▼概 要

| 展覧会名: |

第17回奨学生美術展 |

| 主 催: |

財団法人佐藤国際文化育英財団

平成20年度文化庁芸術団体人材育成支援事業 |

| 会 期: |

平成20年10月1日(水)~11月16日(日) |

| 開館時間: |

午前10時~午後5時 *金曜は午後7時まで開館。

(入館は閉館の30分前まで) |

| 休館日: |

月曜日 *月曜が祝日の場合は火曜休館 |

| 入場料: |

無料 *ただし、有料イベントは別途参加費が必要です。 |

| 展示内容: |

日本画、油彩画、版画 |

| 施設概要: |

2階 ミュージアムショップ 情報コーナー

3階 展示室

5階 休憩室/イベント会場 |

| |

|

▼会期中のイベント

■アーティスト・トーク(1)*参加無料・予約不要/展示室にお集まりください。

*出品者のみなさんに作品や制作について語っていただきます。

◎10月5日(日)午後2時~4時

黒石千恵子/杉山 潤/荻島香織/薄久保 香/山本大貴/筆

田中 幹/麻生知子/加藤彩子/白水悠一郎/荒井 経(招待作家)

|

|

■アーティスト・トーク(2)*参加無料・予約不要/展示室にお集まりください。

◎10月19日(日)午後2時~4時

黒石千恵子/杉山 潤/荻島香織/小松崎 晃/山本大貴/森 桃子

川内真梨子/田中 幹/麻生知子/小田志保/加藤彩子

*都合により出席者は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 |

|

■「技法研究」講演会*参加費:500円 定員になり次第受付を終了します。

◎11月8日(土)午前10時30分~12時30分

講師:八田 哲(日本画家・京都府在住)

内容:日本画の古典技法は奥深さがあります。この講演では現在においても通用する古典技法を模索します。

東京では学ぶ機会の少ない京都の古典技法を学び作品制作に活かしてみませんか。 |

|

■「素材と技法を学ぶ」講演会*参加費:500円 定員になり次第受付を終了します。

◎11月8日(土)午後2時~4時

講師:森山 知己(日本画家・岡山県在住)

http://plus.harenet.ne.jp/~tomoki/index.html

http://kibikougen.blogspot.com/

:岸田 憲和(株式会社数寄和代表・表具悉皆業)

http://www.sukiwa.net/

内容:日本画の絹本を中心に、それを使用する作家と素材を提供する両者の立場から日本画の可能性について考えます。

素材と技法、両者の密接な関係をより深いレベルで考察します。

|

|

|

■シンポジウム「続・絵描きとしてどう生きていくのか」

*参加費:500円 定員になり次第受付を終了します。

◎11月9日(日)午後1時~4時

若手の絵描きの方を主な対象とするシンポジウムを開催します。絵描きとして生きていくためには「描くこと」以外にもさまざまな「知識」と「準備」が必要です。制作完成~作品発表までのプロセスを丁寧に見直しながら、絵描きとパートナーシップを結ぶ専門家を迎え、それぞれの現場から発言をいただきます。多様化と複雑化の様相をみせる現代社会の中にあって、絵描きに必要とされるモノ、期待されていることはどんなことでしょうか。その「問いかけ」と「答え」の一例をパネリストと共に考えていきます。

■有料イベントの申し込み方法■

往復はがき、FAX、メールにて次の(1)~(5)を記入のうえ美術館までお申し込みください。

(1)イベント名称(2)住所(3)氏名(4)年齢(5)電話

■お問合せ先

佐藤美術館:東京都新宿区大京町31-10 電話 03-3358-6021 FAX 03-3358-6023 sato-museum@nifty.com |

|

このページの先頭へ

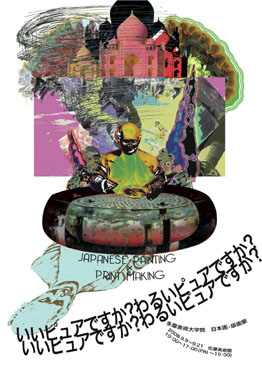

多摩美術大学大学院 版画・日本画展

いいピュアですか?わるいピュアですか?

平成20年9月9日(火)~9月21日(日)

展示終了いたしました。ご来場ありがとうございました。

本展覧会は版画・日本画の大学院2年生を中心に日ごろの研究成果を発表いたします。 |

|

▼概 要

| 展覧会名: |

2008年度 多摩美術大学大学院 版画・日本画展 |

| 主 催: |

多摩美術大学大学院版画研究室、日本画研究室 |

| 会 期: |

平成20年9月9日(火)~9月21日(日) |

| 開館時間: |

午前10時~午後5時 金曜日~午後7時(入館は閉館の15分前まで) |

| 休館日: |

会期中無休 |

| 入場料: |

無料 |

|

この展覧会に関するお問い合わせ先:

多摩美術大学版画研究室・日本画研究室

〒192-0394 東京都八王子市鑓水2丁目1723番地

版画研究室 042-679-5621

日本画研究室 042-679-5619 |

|

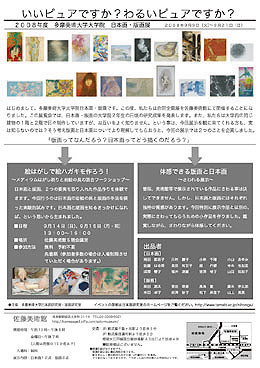

▼付帯イベント |

|

「版画って何だろう?

日本画ってどうやって描くのだろう?」

版画と日本画はそれぞれどうできているのだろうか?

版画って何?日本画って何?という人に向けた展示とワークショップ。 |

|

|

|

| |

|

・体感できる版画と日本画

普段、美術館で展示されている作品にさわる事は決してできません。しかし、日本画と版画にはそれぞれ独特の質感があります。今回特別に展示作品とは別の、実際さわってもらうための小作品を作りました。観賞しながら、さわりながら体感して下さい。 |

|

|

|

|

|

|

| |

|

・絵はがしで絵ハガキを作ろう!

~メディウムはがし刷りと岩絵の具の混合ワークショップ~

日本画と版画、2つの要素を取り入れた作品作りを体験できます。今回行うのは日本画の岩絵の具と版画の手法を使った実験的試みです。日本画と版画を知るきっかけになれば、という思いから生まれました。

■ 日程 9月14日(日) 9月15日(月・祝)

■ 時間 13:00~16:00

■ 場所 佐藤美術館5階会議室

■ 参加 無料 予約不要 先着順

(参加者多数の場合は入場制限させていただくことがあります。) |

|

*イベントの詳細は多摩美術大学日本画研究室のホームページをご覧下さい。

http://www.tamabi.ac.jp/nihonga/ |

このページの先頭へ

佐藤美術館所蔵

花博・花と緑の日本画展

前期:平成20年5月15日(木)~6月15日(日)

後期:平成20年6月19日(木)~7月21日(月・祝)

展示終了いたしました。ご来場ありがとうございました。

画像をクリックすると拡大画面がご覧になれます。

季節の変化に恵まれたわが国日本。ある時は厳しく、またある時は豊かに移りゆく自然により、我々の先人は、雪月花や花鳥風月に代表される独自の美意識をはぐくみ、さまざまな芸術文化のなかにそれを反映させてきました。

特に絵画の分野においては、「花鳥画」という東洋独自の画題を多くの画家たちが、四季おりおりの自然と人々の機微とのかかわりを自らの目を通してとらえ描いてきました。それはやがて、「やまと絵花鳥画」という日本独自の画題となり、その精神は現代にも受け継がれています。

本作品は、1990年大阪の鶴見緑地で開催された「国際・花と緑の博覧会」において出展された「花と緑・日本画美術館」の出品作であり、博覧会終了後当館の所蔵となったもので、本展は、日本美術界を代表する現代日本画家50名、50点の作品を前後期にわけて展覧するものです。

平成12年に105歳で亡くなられるまで制作に専念し続け日本近代美術史上に偉大な足跡を残した小倉遊亀から新たな日本画表現の確立をめざす田渕俊夫、中島千波などの幅広い世代。また、日本画団体では、院展(片岡球子、岩橋英遠、今野忠一など)、日展(東山魁夷、奥田元宋、高山辰雄など)、創画展(上村松篁、稗田一穂、加山又造など)。その他、団体に所属せず独自の活動を精力的にくりひろげている画家(小泉淳作、牧進、近藤弘明など)までも網羅するもので、現在の日本画壇を一挙に展望することができる作品群であると思います。

今日「花鳥画」という言葉はあまり用いなくなり「日本画」という言葉に代わりましたが自然を愛する日本人のこころとそれを表現するエッセンスはいつまでも見るものに感動をあたえることでしょう。どうかこの機会に日本画の精神、日本の美をご堪能いただきたいと存じます。 |

|

▼概 要

| 展覧会名: |

佐藤美術館所蔵 花博・花と緑の日本画展 |

| 主 催: |

財団法人佐藤国際文化育英財団 |

| 協 賛: |

学校法人杉並学院

株式会社東京ベイホテルズ

株式会社プラザサンルート

株式会社東京ベイ舞浜ホテル

株式会社ファーストブラザーズ

株式会社第一ハウス

株式会社ディエスト |

| 会期前期:

後期: |

平成20年5月15日(木)~6月15日(日)

平成20年6月19日(木)~7月21日(月・祝) |

| 開館時間: |

午前10時~午後5時 金曜日~午後7時(入館は閉館の15分前まで) |

| 休館日: |

月曜日及び展示替え期間(6月16日~6月18日) |

| 入場料: |

一般600円 学生300円(小学生以下は無料)

前後期券 一般1000円 学生500円 |

| |

現代日本画 前期25点 後期26点 |

|

■前期展示作家(平成20年5月15日~6月15日) |

|

小倉 遊亀

岩橋 英遠

三谷 十糸子

吉岡 堅二

東山 魁夷

荘司 福

浦田 正夫

高山 辰雄

吉田 善彦 |

守屋 多々志

工藤 甲人

森田 曠平

鈴木 竹柏

稗田 一穂

石本 正

福王寺 法林

堂本 元次

近藤 弘明 |

小泉 淳作

岩澤 重夫

牧 進

福井 爽人

田渕 俊夫☆

竹内 浩一

中島 千波 |

|

|

|

■後期展示作家(平成20年6月19日~7月21日) |

|

上村 松篁

片岡 球子

秋野 不矩

塩出 英雄

奥田 元宋

佐藤 太清

郷倉 和子

今野 忠一

加藤 東一 |

堀 文子

関 主税

加倉井 和夫

大野 俶嵩

大山 忠作

平川 敏夫

川崎 鈴彦

松尾 敏男

上野 泰郎 |

加山 又造

後藤 純男

岡 信孝

上村 淳之

伊藤 彬

田渕 俊夫☆

松本 哲男

畠中 光享 |

|

☆=前後期を通して展示いたします。 |

このページの先頭へ

おぶせミュージアム巡回

ShinPA!

~東京藝術大学デザイン科描画系作品展~

平成20年4月1日(火)~4月27日(日)

展示終了いたしました。ご来場ありがとうございました。

|

2006年長野おぶせミュージアムにおいて「ShinPA」と銘打った展覧会が開催されました。

この展覧会は、東京藝術大学デザイン科描画・装飾研究室、所謂中島千波研究室の出身作家たちによる研究発表のためのグループ展として注目を集めました。

佐藤美術館では昨年よりこの展覧会をおぶせミュージアムからの巡回展として開催しております。

中島千波は、自らの表現活動の傍ら長年、後進の指導、育成に努めてきた画家でもあります。

その軌跡は、おぶせミュージアム開館当初から開催されていた研究発表展や東京の百貨店や画廊での教え子たちによるグループ展など多くを数えることが出来またすでに画家として活躍している方もおります。

当館も美術を志す若い画家たちに奨学援助をする財団ですし、現に出品作家の中には当財団の奨学生も多く含まれております。当館は、この中島千波の趣旨に賛同し本展を開催するものです。

是非この機会に次代を担う作家たちの力作をご高覧下さい。

*「ShinPA」とは、「新しい波」と中島千波の「波」から命名した展覧会名です。

会を重ねる毎に「!」マークを増やすことで展覧会の回数がわかるようになっており第2回目の今回は「ShinPA!」ということになります。

|

|

▼展示内容

|

東京藝術大学デザイン科描画・装飾研究室出身若しくは在学中の作家24名の大作を展覧する。

*おぶせミュージアムでの出品作品と若干の変更があります。

|

▼概 要

| 展覧会名: |

おぶせミュージアム巡回 ShinPA!

~東京藝術大学デザイン科描画系作品展~ |

| 会 期: |

平成20年4月1日(火)~4月27日(日) |

| 会 場: |

佐藤美術館 |

協 力: |

おぶせミュージアム・中島千波館

有限会社空 |

| 入 場 料: |

無料 |

| 開館時間: |

10:00~17:00(金曜 ~19:00) |

| 休 館 日: |

月曜日 |

|

|

|

|

付帯事業: |

中島千波と出品者によるトークショー

4月1日 15:00~17:00 |

このページの先頭へ